自分と誰かの間には、違いがあって当たり前。違いがあるから、世界は楽しい。そしてその上で、誰かと共通する何かを探すことが、また楽しい!【違いを受けいれること】とは、寛容な心を持つこと。その心を育むために、子どもとどんな会話をしたり、子どもと一緒にどんな経験をしたりできるでしょう。この絵本【Egg】が、それを教えてくれますよ。

Egg (English Edition)

対象年齢は、ストーリーで使われる言語の面をふまえるとネイティブの1歳児前後からです。ですが、ストーリーの内容を深堀りするのであれば、ネイティブの6歳児前後まで対応できる絵本です。

見た目は違うけど、中身は同じ【タマゴ】

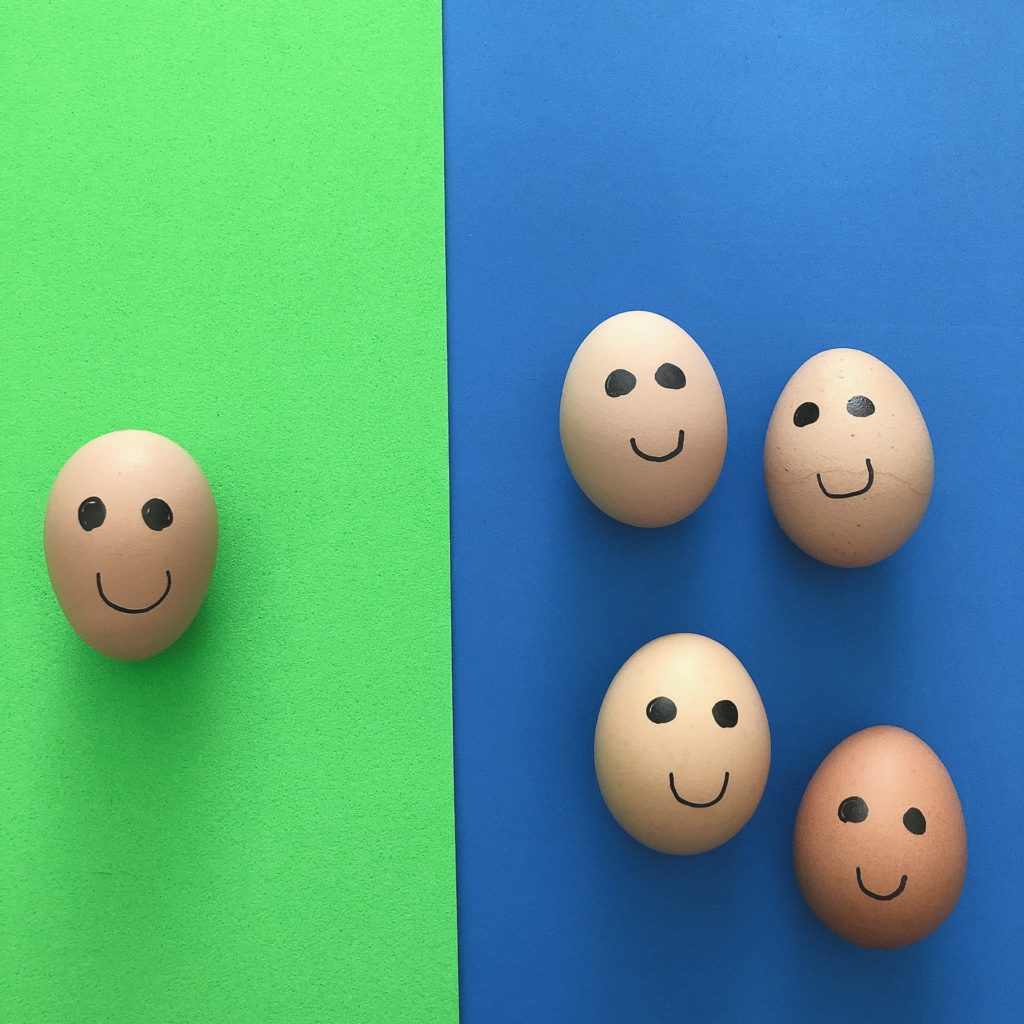

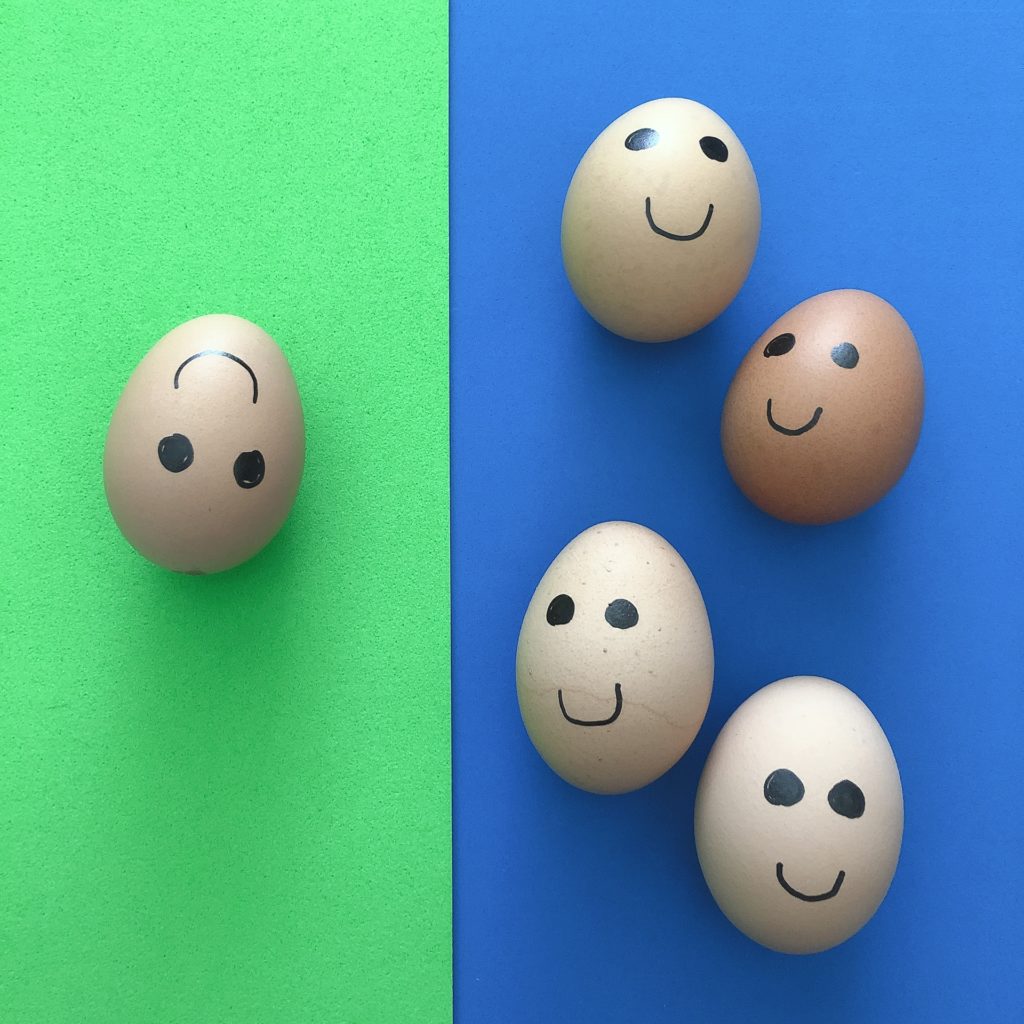

タマゴたちが遊んでいると、形の違うタマゴ(上下の形が反対のタマゴ)(タマゴっち、と呼ぶことにします)が来ます。タマゴたちは、タマゴっちをみて、【Egg?】、と疑惑の表情を見せます。そして、形が違うと言うのです。悲しいタマゴっち。そんな様子を見てタマゴたちは、タマゴっちを自分たちと同じ形にしようとして、ひっくり返したりします。でも、なかなか上手くいきません。

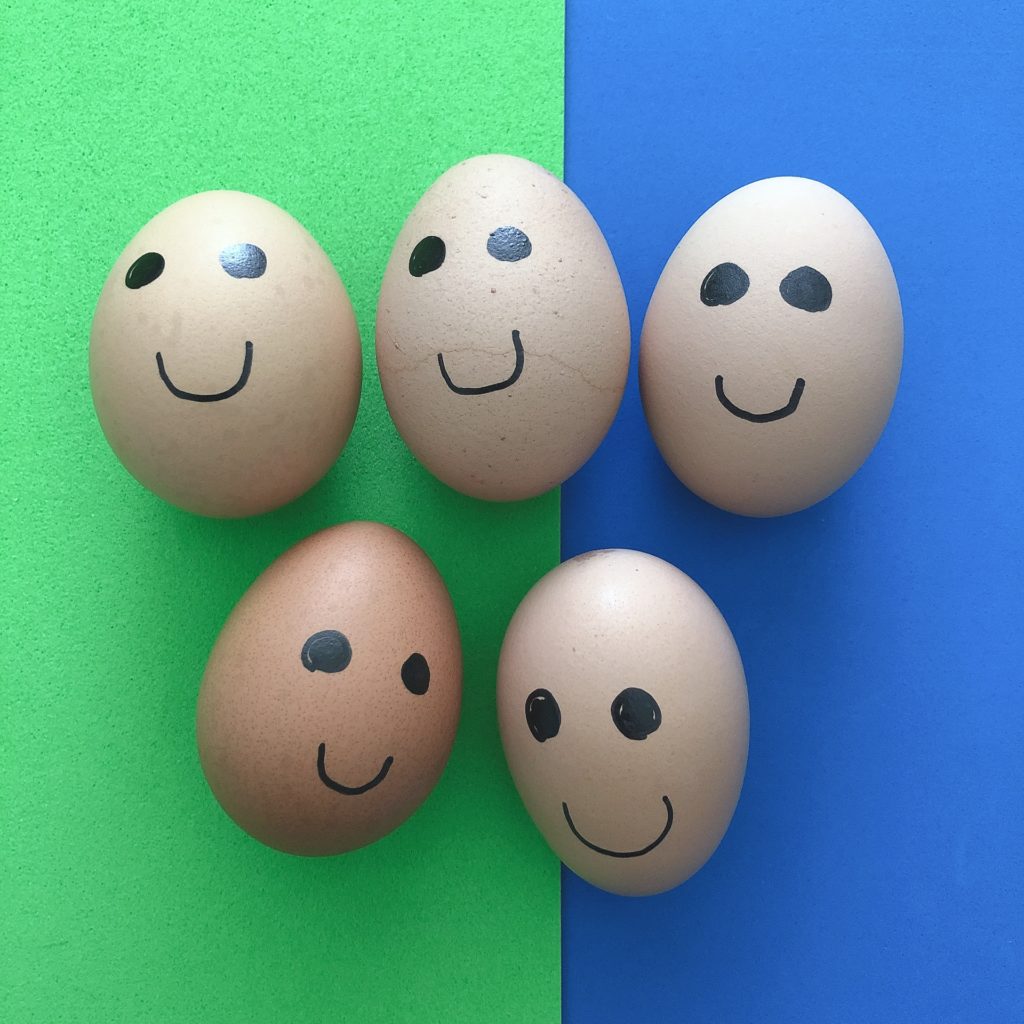

そんな時、タマゴっちはひらめくのです。タマゴっちが、みんなと同じ形になる方法。そして、タマゴたちが、タマゴっちと同じ形になる方法を!どんな方法かというと。。。トランポリン!トランポリンで空中に体が浮かべば、逆さまになったり、横になったり。いろんな形になるけれど、タマゴはタマゴ。見た目が違っても中身は同じ【タマゴ】なんです。

ストーリーに出てくる言葉は【egg】だけ。24回も!

この絵本で使われている単語は、【egg】だけ。しかも24回も【egg(eggs)】`が使われています。それで、ストーリーの意味が伝わるのか、疑問ですよね。そこで生きてくるのが、イラストです。ストーリー性のあるイラストを通して、【egg】の言い方が変わってくる。声のトーンやスピードが、イラストに意味を添えるのです。

読み手は、絵本のイラストを示しながら、子どもの発達段階に合わせて、ストーリーの内容を深く探る問いかけをして、そこから会話を楽しみましょう。

問いかけの例

Do you think it is an egg?

Why do these eggs say it is not an egg?

Does the odd egg feel angry/happy/sad/upset/lonely?

What do you think this egg is telling the odd egg?

What are they doing? (They’re holding the egg upside down in the air. They’re jumping on the trampoline. )

What’s the odd egg doing? (It’s doing a headstand.)

(odd= このストーリーの場合、形が他のタマゴと違うという意味)

その他にも、読み手が子どもに聞いてみたい!と思うことを問いかけるといいですよ。

アマゾンでは低評価だけど、私は高評価

この絵本のレビューを書くにあたって、アマゾンのレビューを見たのですが、なんと驚きの低評価でした。理由を読むと、Egg しか書いていない(だから手抜き)。今までの作品の内容がすごくよかったのに(幼児向け)、今回は文字数が少なくてストーリー性がない。以前のような作品を期待していたのに、今回は期待外れ。。。というものでした。

確かに、書かれたままの【Egg】とだけ読んでいたら、あっという間に読み終わります。でも、上記で書いたように、【Egg】の言葉の裏にあるストーリー性を読み解いていくことが、この絵本の読み手には必要なんです。

ちなみに、そのレビューの中では、子どもたちはイラストを見て、そこから生まれているであろうタマゴの会話や気持ちを、自分たちで想像して楽しんでいた、というものがありました。私が言いたいのは、まさにそれ!もう一度言いますが、この絵本に必要なのは、読み手の想像力と、ストーリーを読み解く力なんです。

ということで、私はこの絵本を高く評価します!人それぞれ受け取り方が違うってことですね。

この絵本の作家、Sue Hendra の人気絵本がコチラ。シリーズ化されています。

↓ ↓ ↓

Supertato Carnival Catastro-Pea!

違いを受け入れる気持ち

このストーリーで伝えたいことは、【違いを受け入れる気持ち】。英語で言うと、acceptance です。相手と自分の違うところを見つけて、それをリスペクトして受け入れる気持ち。それと同時に見た目は違っても、中身は同じだということを発見する喜び。これって、見た目だけに言えることではなく、性格や価値観、能力についても言えることですよね。

日本でも海外でも、この【他者を受け入れる】ということは、社会生活を営む中で、とても重要なスキルの一つです。子どもの頃から、みんな違って当たり前。だから、相手のことを知ることが楽しい、という考えを持てるように導きたいですね。

最後になりますが、この絵本の形って、ちょっと変わっていますよね。でも中身は絵本。見た目は違っても、絵本に変わりはないということを、作家とイラストレーターは、伝えたかったんじゃないかな。ということで、子どもの受容の気持ちを育てるのに、おススメの絵本のご紹介でした。